2023年2月12日 (日)

12月19日に触れたスタインバーガーのレッグレストですが、メーカーからはパーツ単体では販売していないようで、私が「¥15,000もする」と認識したのはメーカー販売の物ではなく、店舗によるバラ売り、もしくはヤフオクなどの個人売買サイトでの価格だったようです。

いずれにしろ高額なため、自作する方向でいろいろ調べたり考えたりして、一定の角度まで開くストップ蝶番とか、強度も耐久性もピカイチなマリンドアヒンジなどを見つけたのですが、具体的にどのように加工すればいいかは決まらないままでした。

それと並行してヤフオクでレッグレストが付いているスタインバーガーのギターやベースをチェックしていました。

で、結局はホーナー(HOHNER)のB2というベースをヤフオクで送料含めて¥27,000ほどで落札しました。

なぜ弾かないベースを入手したのかというと、レッグレストを取り外して本体をヤフオクに出品すれば、そこそこの価格で落札されるだろうから、結果として安価でレッグレストが手に入ると目論んだという訳です。

てっきりプラスティック製だと思っていた「LICENSED BY STEINBERGER」の刻印が入ったレッグレストを手にして初めて分かったのは、実は金属製で重量があるという事です。

これをボディ下面に、通常は目立たないように少しザグって沈めるような感じで取り付けます。

取り付け自体は思い描いた通りに綺麗にできたのですが、他のギターと同様にフロントとリアのPUの中間が右足に乗るように位置を決めたにも関わらず、どうにも弾きづらい感じがします。

いろいろ試して分かった事は、このギターは他のギターのようにボディのエルボー部分が無いために右腕を支えられない事が弾きづらい原因だと判明しました。

こればっかりはデザインによる結果ゆえに如何ともし難いので、あとは自分が慣れるしかないのですが、思いがけないところに小さな落とし穴があった感が否めません。

で、ホーナーのベースはヤフオクに出品して無事に落札され、手数料を差し引かれた後でも約¥22,000が入金されたので、レッグレストは結果的に約¥5,000で入手できた事になりました。

2023年2月11日 (土)

キャビティの蓋を作製します。

今回はトグルスイッチのキャビティが別になるので、2つの蓋を作らなければなりません。

自作ギター1本目の時は木材の板が3mm厚くらいで、補強が0.5mm厚のアクリル板だったのですが、今回は木材もアクリル板も2mm厚で、かなり頑丈な蓋となります。

苦労したのはトグルスイッチキャビティの蓋で、レスポールと同じように綺麗な円形にする必要がありました。

少し大きめに切り出したアクリル板の周囲をフリーハンドで削って丸くしたのですが、微妙に歪んだ部分が何ヶ所かできてしまいました。

コントロールキャビティの蓋は直線で構成された形状ですが、こちらも少しだけ隙間ができてしまいました。

実はキッチリとピッタリと作ると、塗装後に塗料の厚みで入らなくなるのは経験から分かっているので、少し小さめに成形したための隙間なので問題ありません。

どうせボディバック側なんか誰も凝視しないでしょうし。

アクリル板が出来上がったら、約2mm厚の板状に削って、あらかじめ貼る面に木部プライマーを吹いて乾燥させておいたマホガニー材を、薄くて強力な両面テープで貼り付けます。

はみ出たマホガニー材の周囲をアクリル板に合わせてカットしてペーパーで滑らかに整えたら、裏側にシールド用のアルミテープを貼ります。

この時点でキャビティに置いてみると、ボディバックの面から微妙に蓋の方が飛び出ていたので、ペーパーで研磨して平面を出します。

最後は蓋とボディの両方にネジ穴を開けたら完成です。

2023年1月13日 (金)

GK-3を内蔵するために考えなければならないのは、どこにどのように基板を固定するかという事です。

参考にするためにネットで検索すると、新たにボディバックをザグって置き場所を確保したり、通常のPUの下の空いているスペースを利用したりと、各自がギターの形状などを踏まえて様々な方法を採用している事が分かりました。

私としても新しくザグりを作るとなると、ガイドや蓋を作る必要があって面倒臭いので、既存のスペースに固定できないかと考えた結果、コントロールキャビティ内に浮かせて取り付ける事を思い付きました。

最良なのは、キャビティ内にステーのような物を作って基板をネジ止めするのが単純で簡単なのですが、ネジ止めできるステーとなると、そこそこ太くて強度のある物でなければならず、しかし余計なスペースが無い狭いキャビティ内では、そのようなステーを設ける事が困難です。

また、基板に固定するネジを通せるような穴が無い事からも、この案はボツとなりました。

そこで、たまたま基板とキャビティの幅がほぼほぼ同じなのを利用して、上下に凹型のレールのような物を取り付け、そこに基板をスライドさせて挿入して固定する方式を考えました。

ボディトップに使用したハードメイプルの端材を適当な大きさにカットして、基板の厚みである約2mmの幅で溝を掘り、それをキャビティの深さのちょうど中間辺りの、ボリュームやスイッチや配線などに干渉しない位置の上下に貼り付けました。

本当は両方のレールが完全に水平に対向するように貼れたら良かったのですが、ちょっとミスって少しだけズレてしまったため、むしろ基板が溝にキッチリとハマって固めにホールドされるようになったので、結果オーライです。

2022年12月31日 (土)

ディバイデッドピックアップを取り付けるのですが、これは出力ケーブルが配置される関係から左右非対称な形状で、6弦側が若干長くなっています。

私はギター演奏が下手クソでブリッジに手を乗せる癖があり、なのでディバイデッドピックアップが1弦側に飛び出ていないノーマルな状態の方が邪魔にならないだろうと推測し、そのまま搭載する予定だったのですが、配線の取り回しの都合上から1弦側と6弦側を逆にして載せる必要が出てきてしまい、GK-3改造のここで書いた通りにコネクターのピンを入れ替えて、1弦側に飛び出すレイアウトで載せる事になりました。

ディバイデッドPUのポールピースが各弦の真下に来る位置を確認して、配線を通す穴とPUを固定するための穴をボディに開けた後、PUを仮止めして弦を張って試奏したところ、懸念していたディバイデッドPUの1弦側の飛び出しは演奏上全然問題にならず、また通常のギターとしてもシンセコントロールとしても、ただひとつだけ本当に完全に完璧に想定外で予想外の事態の発生を除いては、特に問題なく動作する事を確認しました。

その事態とは、ケーラーを思いっ切りアームダウンさせた時に、アームがディバイデッドPUの1弦側に飛び出た部分に当たってしまう事です。

うわーおぅ、なんてこったい!!

これはちょっとショックだよー。

どうしたもんかなー。

アームを曲げて対処するしかないかなー。

どうやって曲げたらいいのかなー。

そもそもアームって曲げられるのかなー。

うーん、困ったもんだー。

2022年12月30日 (金)

アウトプットジャックを固定するプレートを作ります。

GK-3はギターのアウトプットを取り込んで、ディバイデッドピックアップの出力と共に13ピンの専用ケーブルでGRに出力し、GRのギターアウトからアンプに接続してシンセとは別にギターを鳴らす事ができます。

こうする事でギターに繋げるケーブルが1本で済むのと、GRに内蔵された多彩なエフェクトを利用できるというメリットが生じるのですが、GK-3やGRの回路を経由するために本来のギターの音からかけ離れてしまうというデメリットが発生します。

それをバッファーと捉えて、それ用に音を作れば何とかなるとは思いますが、実際にGK-3とGR-55経由でのギターの音を確かめた結果、どうにも私には馴染めないと思ったため、このギターではシンセ部とギター部のアウトプットは完全に別系統にする事にしました。

ギター用のアウトプットは既製品のプレートを使用し、シンセ用のアウトプットプレートは自作して、それぞれ別のプレートにするという選択肢もあったのですが、2つのアウトプットを1枚のプレートに並べた方がカッコいいような気がしたのと、1枚なら固定するネジが6個で済むので、このギター専用のアウトプット用プレートを作製します。

まずは、ノーマルのアウトプットジャックとGK-3の13ピンアウトプットコネクターを取り付けるための大き目な丸い穴を2つと、さらにGK-3のアウトプットコネクターを固定するネジ穴を2つ、さらにプレートをギターに固定するネジ穴を6つも開けるため、使い勝手も見た目のバランスも良くなるようにレイアウトを考えます。

そのレイアウトが収まる大きさに2mm厚のアクリル板を切り出し、レイアウトに従って穴を開けていきます。

こんな物は簡単にできるだろうと高を括っていたのですが、13ピンのコネクターは穴が大きいため、ドリルで開けた穴をリーマーを使って拡大したり、ギターに固定するネジの穴は面取りビットで加工したりと、予想外に面倒臭かったです。

余談ですが、プレートを取り付ける部分は落とし込み加工して平面を出しているので、プレートを曲げる必要もなく出っ張る事もないため、見た目も使い勝手もスッキリしてスマートになってます。

ケーブルが2本出しって、ちょっとクールでカッコいいかも、なんて思うのは中二病でしょうか??

2022年12月29日 (木)

ギターにGK-3を内蔵するための改造を行います。

具体的には、基板からアウトプットジャックやギターからの入力ジャックやボリュームなどを取り外し、アウトプットジャックとボリュームとUP/DOWNスイッチはギター本体に取り付けるため、基板からケーブルを伸ばして配線しました。

不要なパーツを取り外す際に、半田ゴテで半田を溶かしていたとはいえ、かなり強引に無理やり引き抜いたため、2ヶ所のランドが剥がれてしまい、後の配線でどこに繋げようかと悩んだりしました。

ちゃんと綺麗に素直に取り外すなら、やはり半田吸い取り機は必須ですね。

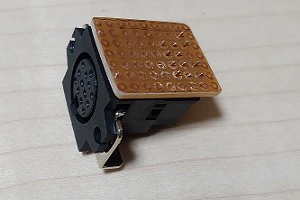

基板から取り外したアウトプットジャックは固定するためのネジ穴などが無いため、プレートにネジで取り付けられる物を調達しました。

このアウトプットジャックは13ピンが細くて柔らかく、そのまま線を繋いだら曲がってショートしたり、最悪は切れる可能性が少なくないため、ユニバーサル基板に無理やりピンを差し込んで半田付けし、そこに配線を繋げました。

配線にはおなじみのBelden #8503を使い、配線ミスを極力避けるため、白黒赤緑の4色を用意しましたが、この#8503は結構硬めなため、13本も繋げると、思い通りの向きに曲げるのに苦労します。

ひと通りの配線が済んだら、シンセ本体のGR-55と繋いで電源を入れて、GK-3のLEDが点灯する事を確認し、ディバイデッドピックアップをギターに仮止めして動作確認を行いました。

取りあえずは1〜6弦の音がちゃんと出て、ボリュームによる音量調節も行え、UP/DOWNスイッチによる音色の切り替えができたので安心しました。

2022年12月20日 (火)

スタビライザーが付いた特殊な形状の「G-707」というギターですが、このスタビライザーはシンセ用のデバイデッドPUが効率良く弦振動をキャッチできるように、ギター全体の余計な振動を抑制する目的で導入されたようです。

当時のシンセはアナログで非常に性能が悪かったようで、そのような対策をしないと誤動作などが生じていたのかもしれません。

この辺の情報は当時のカタログに記載されていた内容を私なりに解釈したものなので、事実がどうかは分かりませんが、これより数年前に発売されたストラトタイプの「G-202」や、グレコオリジナルのGOモデルのギターシンセコントローラー「G-303」にはスタビライザーが無かったので、果たして本当にスタビライザーが必須だったのかも疑わしく思えます。

仕組みとしては簡単で、ボディから突き出たスタビライザーでヘッドを固定する事でネック全体の振動を抑えるだけです。

しかしギターという楽器の特性上、ネックの振動は音を決定づける上で非常に重大な要素で、それが抑えられてしまうとなると、果たしてギターとしての魅力を大きく欠いてしまう懸念が生じます。

残念ながら私は「G-707」を弾いた事が無いので、ネット上の評判を鵜呑みにするしかないのですが、やはりというか想像通りの記事を数件見つけました。

要するに、通常のエレギとしては「味気ない音」とか「つまらない音」という感想です。

つまり、それをそのままコピーしたら、せっかく膨大な時間と労力を費やしたにも関わらず「味気なくつまらない音」が出るギターを作製するという残念な結果になります。

「G-707」のデザインを踏襲しつつ、ちゃんとした音が出るギターにするためにはどうしたら良いかを思案した結果、スタビライザーの先端とヘッドを接合せず、それらの間に隙間を設けてネックの振動を阻害しないようにしました。

これでアッセンブリーを仮載せして試奏したところ、取りあえずは「味気なくつまらない音」ではなく、ミニハム特有のシングルコイル的な倍音豊かな音が出てくれたので、私の考えは間違ってなかったようです。

あとは隙間が目立たないようにカバー的な物を付けようと思ってます。