2018年3月3日 (土)

2週間くらい乾燥させて云々と言っていたのですが、実はヘッドに貼ったロゴがどうにも厚くてサンディングシーラーで誤魔化すにも限界があると感じ、ちょっと研磨して薄くしようと試みたところ、見事にシェルシートが割れて剥がれて大惨事となってしまったため、改めてロゴを作り直す事になりました。

しかも1回塗ったサンディングシーラーを研磨で剥がして、改めてプライマーを吹いてと、スゲー面倒臭いんですけど。

悩んだのは、切り出したロゴを貼り付ける手段です。前回は使用した両面テープが0.2mm厚で、シェルシートが0.1mm厚なので、合計0.3mmもの厚みがあった訳です(すべてアナログノギスで私が計測)。

接着剤も考えましたが、はみ出ると汚れて悲惨になると予測したので避けました。で、いろいろ探してみたら、厚さ0.01mm(10μ)の両面テープが寺岡製作所から発売されている事を発見したので、早速注文しました。

ついでに、前回は周囲の色と完全に同化して目立たなかった点を改善するため、家にあったアイボリーのスプレーでシェルシートに薄く裏打ちしてみました。

寺岡製作所の両面テープですが、テープ本体が薄すぎるためか、両面に剥離シートが貼られており、そのままだとロールからほどけてしまいます。

で、0.01mmが具体的にどれくらいの厚さかというと、例えば長く貼っておいたセロハンテープを剥がした時に残ってしまう糊のような感じと言えば伝わるでしょうか。それ程までに極々超薄なので、ちょっと扱いづらい面もあります。

と言うのも、テープ本体の両面に貼られている剥離テープの片方をマスキングテープなどを貼って手掛かりとして剥がし、両面テープの糊面が出たら対象物に貼り付けて、最後にもう片方の剥離テープを剥がすのですが、これがなかなか剥がれてくれないのです。

マスキングテープなどを貼り付けて引き剥がそうとしても両面テープも一緒に剥がれてくるし、カッターの刃を刺し込もうとしても両面テープが薄すぎて刺し込む事ができません。

まぁ、シェルシートに両面テープを貼って「雅龍」を切り出したところ、どうにかこうにか上手く剥離テープが剥がれてくれたので良しとしましょう。

切り出したロゴをヘッドに貼り付け、その上からサンディングシーラーを刷毛塗りしました。アイボリーの裏打ちが功を奏してか、前よりかは多少なりとも目立つようになった気がします。

さらに数回サンディングシーラーを塗って1週間ほど乾燥のため放置します。

2018年3月11日 (日)

サンディングシーラーを研磨しました。

前に「和信のサンディングシーラーでも十分」と言うような事を書きましたが、実際に研磨してみると違いが明確に分かります。

和信の方は軽い力でも簡単に削れて、削り粉は片栗粉のように少し湿ったような感じで重みがあり、吹いても飛びづらいのですが、玄々化学の方は少し力を入れないと削りづらく、削り粉はサラッとしていて軽くて簡単に吹き飛ばせます。

これらの感じから、あくまでも個人的な感想ですが、やはり玄々の方がギターには向いているような気がします。実際には数年を経てみないと耐久性や痩せの具合も含めて判断できませんが。

それとは別に、前にも触れましたが、やはり刷毛塗りで大きく凸凹になったのを苦労して頑張って平坦にするよりも、スプレーで吹いたのをサンディングする方が何倍も何十倍も楽で時間もかからず綺麗に仕上げられる事が何とも嬉しくて有り難くて仕方がありません。

なので今後も玄々化学のサンディングシーラーを使いたいと思いますが、渡辺商店のスプレーではコストが高過ぎるので、何とか自宅でスプレーガンを使用できないか、アレコレ考えてみようと思います。

で、ヘッドに刷毛で厚塗りしたサンディングシーラーは、案の定小さな気泡が入り込んでいたために修正を余儀なくされました。やっぱり刷毛塗りはダメですね。

また、カッタウェイの狭い部分やキャビティの蓋はサンディングし過ぎて一部の色が剥げてしまいました。相変わらず学習能力が無くて加減を知らないずさんな正確な私です。

それらの修正のためにステインで着色してから残っていた玄々化学のサンディングシーラーを数回吹いたので、早くクリアー塗装を行ないたい気持ちをグッと堪えて、さらに1週間乾燥させます。

んで、作業に夢中になって写真を撮り忘れたずさんな私です。

2018年3月25日 (日)

クリアを吹いていきます。

アスペンの缶スプレーは噴出口が楕円で一気に広い範囲に吹く事ができて非常にやりやすかったのですが、渡辺商店のスプレーは通常の円形のために吹き付けられる面積が小さくて噴霧が密集するため、下手すると平坦に吹けないし垂れるしで、慣れるまでに少し時間がかかりました。

1回目を吹いた後、3時間ほど乾燥させてから2回目の吹き付けを行なったのですが、この時点でアスペンのクリアと比べると艶や硬さが全然違う気がします。

アスペンは霧の粒子が粗くて吹いた後が結構ザラっとした感じで、それを何回も繰り返して吹くと細かい粒々が全面に並んだような仕上がりとなるので、それを潰す最初の水研ぎが非常に大変なのですが、玄々のクリアというか、渡辺商店のスプレーは回数を重ねてもツルっとした感じで塗れているので水研ぎが楽な気がします。

余談ですが、前から何回も書いてる通りに、我が家は一般の一戸建てなので塗装ブースはありません。水性のステインなら室内でも養生すればエアブラシで吹いても問題ないのですが、さすがにラッカーなどの有機溶剤は匂い等で不可能です。

なので絶対に野外で吹かなければならないのですが、すると天候、特に風にモロに影響を受けるのは必至で、最近の私が毎日の天気予報で確認するのは、晴れ曇り雨よりも時間帯ごとの風速です。

言うまでも無く無風が最適で、1mなら何とか無理なく、2mならどうにか頑張れば作業できるのですが、これが3m以上となると逸る気持ちを無理やり抑えて断念せざるを得ません。

なので48V型の液晶テレビを買った時の大きなダンボール箱を利用して風除けの壁を作ろうと思った事もありますが、作った物を置いておく場所も無いし面倒臭いので結局は作ってません。

幸いにも今回のクリア塗装はタイミングよく週末に風の強い日が無かったので順調に進める事ができました。

1日に2回の塗布を2週に渡っての土日に行い、合計8〜9回吹いて3本のスプレー缶が空になりました。クリアの厚みも十分ありそうなので、このまま1ヶ月ほど放置して乾燥させます。

これから暖かくなってくる季節なので十分な乾燥が期待できます。

2018年5月13日 (日)

ギターとまったく関係が無いのですが、GW前に買い換えた車が納車されたので、それをいじる方に時間を割いてしまってギター製作が滞っています。

ちなみにGW中に行なった車いじりは、ドラレコ取り付け、ウインカーLED化、ハイフラ対応ウインカーリレー交換、ドア連動フットランプ取り付けです。

加えてバンパーを外さなければならないホーン交換や、ON/OFFスイッチを組み込んで車検に対応させなければならないLEDリフレクター取り付けなども行なう予定なので、さらにギターの完成が遅れる可能性が大です。

さて、野外の物置の中に丸々5週間吊るして放置したのですが、4月としては異常な程の高気温の日々が続き、加えて真夏と違って湿度が低いため、十分に乾燥できたと思います。

前回、アスペンのクリアと比べると玄々のクリアは見た目も触れた感じもツルッとしてるので水研ぎが楽かも、などと書いたのですが、それはあくまでも比較した場合であって、実際には鏡面のような平坦とは程遠く、しかも玄々の方が硬いような気がするので、結局800番による最初の水研ぎは物凄く大変な作業となりました。

水で塗れた指に力を込めて塗装面をザリザリと擦るのは、痛みと皮膚のふやけによって長くても3時間が限界で、ギター全体の不陸を無くすのに、ボディバック、ボディサイドとネックとヘッド、ボディトップの3回に分けて3日間を要しました。

とは言いつつも大変なのはここまでで、以降の1000番1200番と番目を上げて、前の研磨に対して垂直方向に水研ぎするのは特に強い力も必要とせず、それぞれの番目で2時間程度で済みました。

続いてコンパウンドでの研磨を行ないます。こちらもそこそこの力が必要なのですが、研磨用のスポンジを使用しているので、水研ぎと比べて指も痛くならず非常に楽に作業できます。

で、調子に乗ってグルグルと研磨していたら、私が力を込めすぎたせいかスポンジの耐久性に問題があるのかは分かりませんが、スポンジに貼ってある研磨面が剥がれてきてしまいました。

取りあえず今回はどうにか誤魔化しながら作業して事無きを得ましたが、次回は新しいスポンジを用意しないとならないでしょう。

いつもの事ですが、コンパウンドの目が細かくなるにつれて艶がどんどんと深く増して美しくなっていくのは、かなりの快感を覚えます。番目が上がるにつれて研磨時に「キュッキュッ」と音が鳴るようになるのは、それだけ平面が出てる証拠でしょう。

惜しむらくは、このギターのボディトップがフラットで、しかも青やスポルテッドで不均一に紋様が入っているので、光が反射していないと艶があるかどうか分からないという事です。いやまぁ別にどうでもいい事なんですけどね。

2018年5月19日 (土)

パーツを取り付ける前に、塗装のために長い間マスキングテープを貼りっぱなしでベタついているフレットを磨くために、指板をマスキングテープで養生して金属用の液体コンパウンドで磨きました。

フレットがピカピカになったついでに、指板もレモンオイルで十分に湿らせてから拭き上げて綺麗にしました。

ってか、マスキングテープがベタついたらダメじゃんね。

続けてパーツの取り付けです。ペグ、ロッドカバー、ナット、ブリッジスタ ッド、ストラップピンまで取り付けたところで、キャビティ内のシールド処理を忘れていた事に気付きました。

今までは「どうせ人目に付かないから」という理由でアルミテープを適当に、シワになろうがグチャとなろうが本当に適当に貼っていたのですが、今回は見えない所も拘りたいという完全な自己満足のために電導塗料を使用する事にしました。

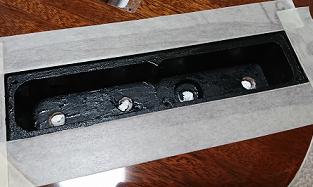

コントロールキャビティ、アウトプットジャックキャビティ、フロントとリアのPUキャビティを説明書に従ってそれぞれ2度塗りしたのですが、何故だかは分かりませんが、キャビティ内部が艶無しで真っ黒に塗られていると、それだけで何となく高級感を醸し出すから摩訶不思議です。ちなみに、コントロール部の蓋の裏は相変わらずのアルミテープを貼ってます。

余談ですが、激安品でもキャビティ内に電導塗料が塗られてる物がありますが、あれは見た目だけではなく、塗り潰す事で正体不明の端材を使ってるのを誤魔化せる効果もあるので、塗ってあるからといって安心してはいけません。

電導塗料乾燥後にポット、トグルSW、アウトプットジャック、スプリングハンガー、ブリッジ、フロントPUを取り付けました。

さて、問題はリアPUの選定ですが、取りあえず手持ちのハムバッカーをあれこれ載せて実際に鳴らして、今の自分が一番気に入った物をチョイスしようと思ってます。

いちいち弦を緩めてPUを外して付けてを繰り返すのはマジで超弩級に面倒臭いですけど、その反面それぞれのPUでどんな音が出るのかは非常に楽しみでもあります。

2018年5月26日 (土)

まず最初は70年代後半製造のディマジオPAFです。

塗装する前に試しに載せた時は中低域がほとんど出ずに高域は暴れまくりで、面白い反面バランスが悪くて今いち使えない印象だったのですが、塗装後はビックリするほど落ち着いてしま い、少しだけ暴れ気味で非常に扱いやすい感じに大きく変化して、相対的に中低域も聞こえるようになり、思いの外いい具合で結構気に入りました。

パワーが低いので歪は深くないのですが、その分アタックがシッカリと出て各弦の分離も良く、適度に暴れる倍音の多さが歪の少なさをカバーするので、当初の予想に反して使えるPUだと思います。

次にセイモアダンカンのSH-5(Duncan Custom)です。これも塗装前に載せた時には、バランスはPAFよりもいいものの「ガキンガキン」というアタックが耳に痛くて使えませんでした。

今回は相変わらずアタックは目立つものの耳に痛くは無く、しかし高域が出なくなった訳でもマイルドになった訳でもなく、セラミックらしいピーキーで尖った感じを残したまま扱いやすくなった音です。

倍音が少な目なのでパワーに対して歪が少ない印象を受けるのと、ドンシャリ系で中域が前に出てこないために今いち奥行きを感じられないのですが、その分1音1音が明瞭なので演奏の上手い下手がモロに露呈する代わりに、弾いてて気持ちのいい爽快な音に化けてます。

余談ですが、フロントのSP90のカバーはリアPUの色に合わせて変えてるのですが、黒いカバーを買おうと思ったら、SCUDの物は¥200とかメッ チャ安いのですが弦間ピッチが10mmで合わないため、仕方なくギブソン製¥1,700を買いました。

ボッたくりと言われても仕方が無いぞ、ギブソン!!

次回に続きます。

2018年5月27日 (日)

次はディマジオのDP151(PAF Pro)のFスペースです。

実はブリッジに使用しているアイバニーズのパワーロッカーの弦間ピッチは約11mmなので、トレムバッカーもしくはFスペースの方がピッタリ合うのです。もちろんノーマルスペースでも音の違いを耳で聞き分けられる人間はいないと思われるレベルなので音的には問題ないのですが、できれば見た目の不恰好さは避けたいのが本音ですね。

で、前出の2つと比較すると高域も低域も主張が少ないのですが、いかにも予想通りなPAF Proらしい非常に豊かで抜けのいい中域(特にハイミッド)と適度な倍音が本当に魅力的です。

喩えるならば、殻を剥いたゆで卵のようにツルツルでプルプルでプヨプヨな滑らかで柔らかい感覚が物凄く安心できます。本当にいいPUだなーと思いますが、今回このギターで目指す方向とは違うので、残念ながら候補からは外します。その辺は想定していたので今回はフロントのカバーは黒のまま変えませんでした。

最後にダンカンのTB-14(Custom 5)を載せてみました。パッと見た目は「Seymour Duncan」のロゴもあってSH-5と全然変わりませんね。

高域は豊かな倍音を持ちながらも暴れる事も耳に痛い事もなく、しっかりと自己主張するふくよかな中域に加え、ハイパワーで深く歪むにも関わらずブーミーにならずにガッチリと土台を支える低域と、ダンカンカスタムと比較すると非常にバランスが良くて奥行きもあり、幅広いジャンルに無理なく対応できそうです。

まぁ、悪く言えば落ち着きすぎていて面白味がない感じなんですけど。

強いて言うなら、もう少し高域が尖っててアタックが「カッ!!」と出てくれたら最高なんでが、むしろこういう無難な方が飽きなくていいのかもしれませんね。

見た目としては、PUが黒いと全体が引き締まって渋くていい感じなのですが、アイボリーの明るい感じも捨てがたいです。まぁ、出音で選んだPUで自然と決まってしまうんですけどね。

さて、どれを載せるか非常に迷います。

2018年6月2日 (土)

取りあえずは、もっとも基本的で下手に味付けされていないであろうと思われるディマジオのPAFを載せる事にしました。

余談ですが、何回も弦を緩めてはPUを交換して弦を張る作業を繰り返したため、巻き弦も含めて数本がペグポストのところでブチブチと切れました。マグナムロックで弦を思い切り押し潰してる事に加えて、曲げて伸ばしてを繰り返した金属疲労によるものでしょう。

改めてディマジオの(70年代後半に製造された)PAFの音についてですが、とにかくハムバッカーとは思えない程に周波数レンジが広いため、低音弦の開放をハードヒットしてもブワッと飽和せず、高音弦のハイポジションでも細くならずに芯があって豊かな倍音が美しく響きます。

言うまでもなく、それらがシッカリと鳴るのはハイミッドとローミッドがキッチリと支えているからで、このバランスの良さは本当に秀逸です。

また、パワーが低いためにダイナミックレンジも広く、ピッキングニュアンスがモロに出て歪をコントロールできると同時に弾き手の技術の有無が露呈するため、私の下手さがよりいっそう目立ちます。

強いて言うなら、パワーが低いために低音でザクザクと刻んでも歪が弱くてボロボロと鳴ってしまう事ですが、こういう時こそ自作スーパーハードオンの出番です。

全域に渡ってブーストされるため、高域はさらに倍音が煌びやかに目立ち、中域はさらに豊かにふくよかになり、低域は攻撃的にザクザクと刻めるようになり、その変貌には思わずニヤけてしまいました。もうブーストオンがデフォルトでいんじゃね??って位に気持ちいいです。

今までリアPUの話題ばかりで完全に無視されていたフロントPUですが、シングルコイルでありながら下手するとリアよりもパワーがあるかもしれないセイモアダンカンのSP90-1nです。今さら言うまでもなく、普通のシングルのようにスカーンと明るく爽快な音ではなく、分厚い中域にズモーンと泥臭いニュアンスを含んでいながらシングル特有の抜けの良さを併せ持つためにフロントでもリアでもポジションに関係なく使える非常に優秀なPUなので、何の不安も無く期待に十分に応えてくれる音です。

タテもヨコもレンジが広いためにリアのハムバッカーとの相性も良く、ミックスポジションも何ら問題ありません。実はフロントだけオレンジドロップをハイパスに使っているのですが、少しボリュームを絞った時の柔らかく抜ける高域は想像以上に心地よくて気に入ってます。

キャビティ内に塗布した電導塗料の効果でしょうか、シングルコイル特有のノイズも十分に実用範囲内に抑えられています。

と言う訳で、手前味噌で自画自賛ではありますが、弾いてて楽しいと思えるギターに仕上げられた事を嬉しく思います。

2018年7月15日 (日)

自作ギター「菫」を弾いていて気になるのは、低音弦でのアタックが比較的マイルドな事です。

歪ませてブリッジミュートしてザクザクと刻むには問題ないのですが、ミュートしないで弾いた時の「ザリッ」というか「ガリン」というか、そういう高域の金属的な響きが今いち少ないのです。

考えられる原因としては、PUがノーマルスペースのためにポールピースから外れた低音弦のアタックを拾いづらいとか、リバースヘッドのために低音弦の方がナットからペグまでの距離が長いために アタックが緩和されてしまうとかでしょうか。

しかし4弦から上の高音弦ではアタックがシッカリと出ているので前者の推測は違うと思われます。

そこでナットのすぐ上の部分で弦の振動をヘッドに伝えたら音がどう変化するか実験してみようと思い、6弦の下に小さなメイプルの端材を挟みこんでみました。

結果、確かに本当に微妙にアタックが硬くなって金属的な響きが目立つようになったような気がしなくもないのですが、ぶっちゃけ、その程度の変化しかないので、リバースヘッドが完全に無関係とは言えないまでも、主たる原因とは言い難いと思われます。

他に思い当たるとすれば、ヘッドをリバース化する際に低音弦のペグを取り付ける部分に使用した山桜材でしょうか。

しかしさすがにそれが 原因かどうかは追求のしようがないので推測の域を出ないままですが、確かに元々のヘッドの部分のメイプル材にペグが固定されている1〜3弦と、継ぎ足した山桜材の部分にペグが付いている4〜6弦では、アタックや倍音が異なるような気がします。

この推論を実証するためには、次に作成するギターも同じネックを使用してリバースヘッドに改造し、その時にハードメイプル材で継ぎ足しをして、個体差を度外視して違いを測るしかありません。

もちろん前述したように低音弦でも十分に使える音なので、リバースヘッド化や山桜材の採用を失敗だとは全然思ってないのですが、自己満足的に疑問を解消したい気持ちもあるので、成り行き的に2本目の製作が決定しました。

どういう物を作るかはまったく未定ですけど。