今更ながらケーラーのトレモロアームについて考察していきます。

とは言いつつも、そんなに多くの種類を使用した訳ではないので、かなり偏見に満ちたない内容になるかもしれません。

歴史やら変遷などはググれば多くがヒットするので割愛します。

まずはケーラーを使うと音がヘナちょこになるという事実について。

・筐体がブラス製でクソ重い

・サドルがローラー

・設定項目が多い分パーツも多い

上記の要因が重なり合って弦の振動が吸収阻害され、薄っぺらくてサスティンの無いペコペコした音になってしまうと考えられます。

これを解決する方法のひとつとして、弦の振動をダイレクトにボディに伝達させるため、一体型となっているブリッジ部分を独立させるという実験を、BURNY RLC-70で行いました。

筐体の一部をカットしたり穴を開けたりと、可逆不可能で非常に手のかかる改造を必要としましたが、当初の目的としていた仕様は無事に完成しました。

可動範囲の大きなアームなので、チューニングを安定させるためにはローラーサドルが必須で、そこはどうしても妥協しなければならない部分ですが、超弩級の重量があるユニット本体からブリッジを分離するだけで、オリジナルとは完全に別物な音となりました。

ちゃんと元々のレスポールらしい芯と粘りがあってサスティンが長く倍音豊かな音が出ます。

ただし、いくつかの欠点もあります。

・改造の内容にもよるが、スプリングが丸見え

・ブリッジがスラントしているためにローラーサドルが弦に対して垂直にならない

・アームを動かすとブリッジのスタッドピンが前後にしなる

・ギターが重くなる

上記の欠点は予め把握できていれば解決する方法が簡単に見つかるので、あまり気にしなくてもいいと思います。

取りあえず実験は大成功と言っても差し支えないレベルの結果が得られたのですが、私自身はアーミングを多用するプレイスタイルではないですし、いろいろといじってお腹一杯な感じになったので、ケーラーに対して興醒め状態となってしまい、実験に使用したギターはケーラーを載せたまま売却してしまいました。

それから数年を経て、新たに制作するギターに載せるために再びケーラーを手にするとは夢にも思いませんでした。

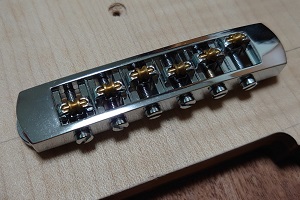

今回扱うのは前回の欠点を補うために、1985年頃に製造販売されていたフライヤーと呼ばれているモデル「Kahler 2330 Flyer Tremolo」です(画像は分解したところ)。

これは商品の位置付けとしては下位モデルとなり、サドル部分などのパーツ点数や機能が少なくなって簡略化されています。

何よりも最大の特徴は、本体がアルミダイキャスト製のために非常に軽くなっている事です。

そのため、ノーマルで使用しても上位モデルのように音がヘナちょこになりません。

それでも前回の実験で得た大きな結果は捨てがたいので、今回もブリッジを独立させる改造を行うのですが、欠点を解消するために以下の手段を講じました。

・改造の内容にもよるが、スプリングが丸見え

・・・ フライヤーを使用する事で解決

・ブリッジがスラントしているためにローラーサドルが弦に対して垂直にならない

・・・ ワイドトラベルのようなブリッジを使用してスラントさせない

・アームを動かすとブリッジのスタッドピンが前後にしなる

・・・ ブリッジスタッドが太い物を使用する

という訳で、チョイスしたブリッジは、StewMacにて販売しているGolden Age Roller Bridgeのクロームです。

国内で販売しているところがないか探したのですが全然見つからず、というかStewMacでもクロームだけずーっと欠品状態で、入荷待ちしている間に円安がどんどん進んでしまい、入荷された時には送料を合わせて1000円くらい高くなってしまいました。

それでもオーダーした時点では約6,600円だったのが、さらに円安が進んだ2022年10月中旬には約8,300円となった事を考えれば、安くて良かったと思います。

StewMacのサイトにて購入を申し込み、いわゆる個人輸入という形で2週間かけて無事に手元に届きましたが、1万円を切っていたので関税は取られませんでした。

ケーラーの改造ですが、オリジナルのサドルを使用せず、その代わりに前述した別のブリッジを載せるため、パーツを分解してから邪魔になる部分を鉄切りノコギリでカットするだけです。

「カットするだけ」と言いつつも、約4mm厚のアルミダイキャストを切るのは結構かなり大変な作業でした。

ちなみに、この製品はアメリカ製なので、分解するためにはインチサイズの六角レンチセットが必要です。

で、カットした部分に独立したブリッジのスタッドが来るようにレイアウトすれば、元々のサドルとほとんど変わらない位置となります。

ギターへのインストールの内容は、自作ギター4本目を参照してください。