2021年3月13日 (土)

ネックはキッチリとセンターが出てボディにガッチリと接合されました。

ブリッジを取り付ける前にリアPUキャビティをザグっておきます。

実は私は弦とボディの間隔が狭いのが嫌いで、なのでストラトやテレキャスは好きではないのですが、このギターもその間を広めに開けるためにネックには仕込み角を設けてあります。

しかし今回使用するブリッジは高さの低い Hip Shot のハードテイルなので、そのままインストールしたのでは弦高が低くなり過ぎてフレットに当たってしまいます。

そこでブリッジの下に高さを稼ぐためのハードメイプルの板状の下駄を履かせる事にしました。

そんな仕様のギターは見た事ありませんが、こういう事を自由にできるのも自作の醍醐味です。

当初は敷物が見えないようにブリッジと同じ形状にカットした物を作ったのですが、それだとブリッジが宙に浮いているように見えて気持ち悪いので却下です。

そこであえてベースプレートのように見せる方向にシフトして、以前の自作ギターに搭載したアームユニット、アイバニーズのパワーロッカーを参考にデザインしてみました。

画像では加工前なので約6mmも厚さがありますが、弦に見立てた糸を張って確認しながら最終的には約2mmに調整しました。

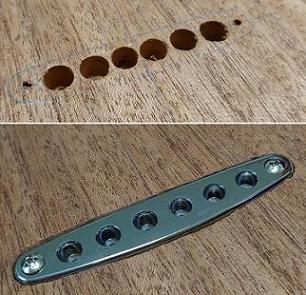

このブリッジは弦を裏通しするので、ボディバックにストリングブッシュが必要なのですが、以前フリーハンドで電動ドリルを扱って裏の穴の位置がバラバラになった苦い経験があるので、万が一にも穴がバラけた時に隠すための補償として、音がどうこうよりも完全に見た目だけで気に入った6連のプレートタイプをチョイスしました。

余談ですが、ストリングブッシュはフェルールブッシュという呼び名もあるようです。

今回は自作のドリルスタンドを使用したので、幸いにもスルーホールの位置がバラバラにならずに済みました。

で、プレートがボディからはみ出るのは嫌なので、埋め込めるように落とし込み処理をしています。

2021年3月21日 (土)

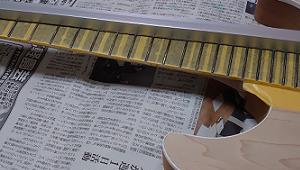

ブリッジとペグとナットを取り付けられるようになったので、このタイミングでフレットの擦り合わせを行います。

指版のマスキングは相変わらず面倒臭いですが、擦り合わせ自体は手慣れてきてるのでチョチョイと行いました。

ちなみに、私が擦り合わせに使用しているのは15X15mmのアルミの角材で、そこに両面テープで1000番のペーパーを貼って行ってます。

その後はスクエアになったフレットの頂点をフレットファイルで丸めて、さらにスライドした時に指が引っ掛からないようにフレットのエッジ部分を棒状の小さなヤスリで丸めたら完了です。

試しに弦を張って、ついでにディマジオのPAFを仮止めして試奏してみましたが、音詰まりもビビりも無く上手くできました。

この時点でのアンプからの出音ですが、いわゆるマホガニーボディにハムバッカーの典型的な音でありながら、ホロウ部分の容量が少ないとはいえ、至極当たり前ですが、間違いなく確実にソリッドとは異なるホロウボディ独特のエアー感がありました。

単なるプラシーボなのかもしれませんが、レッドスペシャルの音の肝要はボディ構造なんだと改めて納得しました。

続いてはボディバックのバインディング入れです。

こちらも手慣れたもんで、自作のトリマースタンドでチョチョイとチャンネルを切ったらバインディングを貼り付けて、はみ出た部分を削れば終了です。

唯一の難関はコンター部分へのバインディングの貼り付けで、さすがに上下左右へ同時に曲げるのは結構な無理ゲーですが、いつも力技で何とかしています。

次回から塗装作業に入ります。

2021年5月3日 (月)

塗装の作業に入る前に、忘れていたコントロールキャビティのカバーを作りました。

もちろん前のギターと同様に、ボディを切り出したマホガニーの端材を板状に加工して、当然ボディに取り付けた時に木目の方向が合うように作成しています。

他にもアウトプットジャックのプレートやエンドピン等の取り付けの加工も行いました。

いよいよ塗装なのですが、今回は何となく意味もなく桜をイメージして、赤の濃淡や茶色でグラデーションさせてみようと思いました。

使用する塗装は相変わらずお気に入りの和信の水性ポアーステインです。

と思ったら、コンプレッサーのエアーホースが劣化してて、ちょっと曲げただけで割れて外れてしまうので、慌ててホームセンターに買いに行きました。

で、ボディのバックとサイドのマホガニーの部分は目止めのために、ワインレッドのステインで煉った砥の粉を塗り込み、さらに上からワインレッドを塗り重ねて、周囲をマホガニーブラウンのステインでバースト処理しました。

ボディトップのメイプル部分は、中央部分に生地の色を残しつつワインレッドでバーストした後、本当に極薄でマホガニーブラウンを周囲に吹きました。

果たして当初思い浮かべていた桜のイメージの通りかどうかは非常に怪しいのですが、決して大きく外れているとは思っていないので、まぁ成功と言っていいでしょう。

そういう訳で、このギターの名前は「桜」です。

特にそういう名前の声優や有名人が好きというのではなく、単純に桜の花が好きだからです。

この後はサンディングシーラーとクリアーの工程に入るので、記事は割愛する予定です。

2021年9月23日 (木)

前回書いた通りに、サンディングシーラーを吹いて2週間ほど乾燥させてから400番の空研ぎペーパーで研磨した後、クリアを10回くらい吹いて1ヶ月半ほど野外の物置の中に放置して乾燥させました。

真夏の野外の物置内の気温は普通に人が生きていられないレベルになるので、十分に乾燥できたでしょう。

使用した塗料は相変わらずの玄々化学のラッカーです。

水研ぎを開始したのはいいのですが、前々から書いているように、最初の水研ぎは本当に大変で嫌いな作業なので、どうしても他の作業(具体的にはVの改造)を優先してしまい、雨が降っていて外での作業ができない時などに仕方なく進める感じなので、終わるまでに1ヶ月以上も経ってしまいました。

それが終わってしまえば後の作業は比較的楽なので、そこからは一気に加速して、1000番1200番1500番の水研ぎと、細目3000番7500番9800番の4回のコンパウンドでの研磨は、たったの3日で終えました。

ペグやブリッジなどのパーツを取り付けてからアッセンブリーを組み込み、いつもなら複数のPUを載せ替えて音の違いを楽しむのですが、今回のギターに載せるPUはちょっと特殊で、早くその音を聞きたいがために他のPUを試す事はしませんでした。

そのPUとは、グレッチのフィルタートロンです。

以前からブライアン・セッツァーやリヴィング・エンドなどのロカビリー系のギターの「バリバリ」というか「ジャリジャリ」というか、そうのような音が気に入っていて、それを出すためにはやっぱりフィルタートロンだろうなと思っていたのです。

ところがこのPUは物凄くドンシャリで、ソリッドに載せたら使えないと聞いており、実はソリッドでもフライングVなどの十分にミッドが出るギターなら普通に使える音が出るのは実証済みなのですが、今回はセミホロウボディのギターなので迷わず載せたという訳です。

いざPUも配線してアンプに繋いで音出し確認をしたところ、リアとフロントでは問題無いのに、なぜかセンターポジションにすると音が出なくなります。

トグルスイッチはスイッチクラフトの新品なので接触不良は考えづらいのですが、取り外して見てみると、どうやらセンターの時に内側の端子が両方とも外側の端子に触れていないようです。

いわゆる初期不良なのでしょうが、いちいちサウンドハウスに送り返して交換云々するのも時間と手間がかかるので、ラジオペンチで内側の両方の端子を少しだけ外側に曲げたところ、問題なく使えるようになりました。

で、フィルタートロンを載せた音なのですが、少し鼻が詰まったようでありながら、容量が少ないホロウなのに十分にミッドを補って抜けがいいようであり、ジョリっとしたハイが目立っていながらも全体を支えるローがしっかり出てる、思惑通りに狙った通りの音が出て思わずニヤけてしまいました。

余談ですが、グレッチ純正のマウントリングは好きではないため、マホガニーから削り出したオリジナルのエスカッションを使用してます。

ただ、PUの色合いが暗いので、メイプル辺りの明るい色の材で作り直そうかと思ってます。

ロカビリー系を弾く訳ではなく、クイーンやキッスを弾くと音色が違和感しかないのですが、それはそれで楽しいと思えるから不思議です。

2021年10月30日 (土)

エスカッションを作り替えました。

前の物はマホガニー材でしたが、今度のは白い色にするためにパイン材から削り出してます。

実はその前にアッシュ材から作っていたのですが、3mm厚という薄さゆえに簡単に割れてしまったので材を変えたのです。

パイン材も割れやすいので慎重に作業しましたが、ネジ穴にテーパーを付ける時に欠けてしまいました。

まぁ、それくらいなら気にしませんけど。

塗装はプライマーのみで、乾燥後には割れ防止のために裏側にシールを貼りました。

早速ギターに取り付けたのですが、フロントとリアが微妙にズレてます。

実はこのギターのPUはボディにダイレクトマウントで、マウントリングはPUに合わせて置いてネジ止めしてるだけの、本当に完全に単なる飾りでしかなく、つまりPUが微妙にズレていたためにエスカッションもズレたという訳です。

これも私にとっては些末な事なので気にしません。

いずれにしろ、ギターの見た目が明るい雰囲気になったので目的は達成です。